現代では消費者との接点の多様化により、企業の競争力を高めるために「顧客体験」の重要性が高まっています。

CX向上施策を実施するためには、まずはCXとは何か、その基本的な概念や定義を理解することが大切です。

この記事では「CXとは何か?」という基礎知識から、CXの重要性、向上させるためのポイント、そして他社の成功事例までを分かりやすく解説します。

貴社のマーケティングや経営戦略におけるCX向上施策にお役立てください。

カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?

カスタマー・エクスペリエンス(CX)とは、商品・サービス単体の安さ・便利さだけでなく、接客やアフターサポートまで含めた様々な体験から、顧客が感じる価値やメリットのことを指します。

そのため、顧客体験価値と言い換えられることもあります。

私たちの周りには、様々な企業が提供する商品やサービスがあふれています。

私たちは日常的にこれらの商品やサービスを選び、利用していますが、その選択基準は様々です。

「安い」「機能が優れている」「便利」など、商品やサービス自体の特性も選択する基準の一つですが、必ずしもこうしたわかりやすい情報だけで決定しているわけではありません。

例えば、「あのブランドが好き」「接客が心地よい」「保証がしっかりしていて安心」など、商品以外から感じるメリットも商品を選択する基準になりえます。

むしろ、価格が低く便利な商品があふれている現代においては、こうしたブランドに対する信頼や愛着(ロイヤルティ)こそが、商品を選ぶ・使い続ける大きな要因になってきています。

商品やサービスを取り巻く全ての体験を「顧客体験」と捉え、認知してから購入した後までのすべてのフェーズにおいて良い顧客体験を提供することが、ロイヤルティの向上に繋がります。

企業が顧客体験改善に取り組むことを、CXM(顧客体験マネジメント)と呼びます。

関連記事:

顧客体験マネジメント(CXM)とは何か?企業と顧客との新しい関係を築くための最新マーケティング手法

カスタマーエクスペリエンス(CX)の重要性

商品やサービスの認知から利用後までの一連の顧客体験が重要視されるようになった背景には、市場の変化が関係しています。

従来は、「機能の豊富さ」や「価格の安さ」などの合理的な価値のみでも、差別化が可能でした。しかし、市場が成熟し、類似商品や同様のサービスが提供されるようになると、商品の市場価値は低下し、品質での差別化が難しくなります。

このように購入する商品やサービスのコモディティ化が進むにつれ、消費者の行動も、物を所有することに価値を見出す「モノ消費」から、商品やサービスを購入することで得られる体験を重視する「コト消費(体験消費)」へと変化しています。

また、以前に比べWEBサイトや口コミサイト、メールやSNSなど、企業と顧客の接点は増え、それに伴って購入するまでの顧客体験も一様ではなく、複雑化しています。

そこで、商品自体のもつ魅力のみがもたらす「合理的な満足感」のみではなく、顧客が商品やサービスの利用によって得られる信頼や愛着といった「感情的な満足感」が注目されるようになりました。

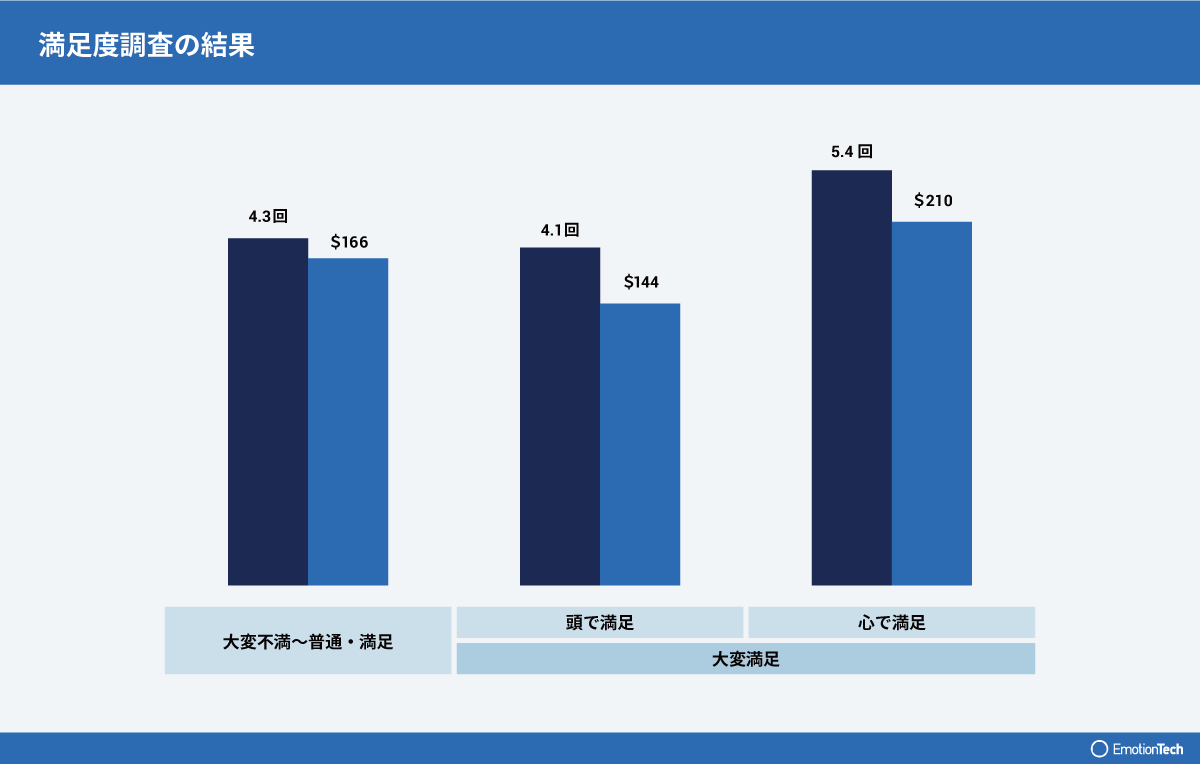

このように、顧客満足には、以下の2つのタイプがあります。

頭の満足:安さや便利さ近さなど、合理的な基準・判断によって満たされる満足

心の満足:信頼や愛着・安心など、感情的な基準・判断によって満たされる満足

ある脳の活動を調査した研究によると、「心で満足している」顧客のほうが、頭で満足している顧客よりもはるかに企業利益に貢献していることが示されています。

大手スーパーマーケットのアンケートでは、「大変満足」と回答した人を、「頭で満足」している人と「心で満足」している人に分類し、それぞれの利用回数や購買金額を比較しました。

その結果、頭で満足している人は「普通・不満」と答えた人と来店回数や購買金額にほとんど差が見られませんでしたが、心で満足している人は、来店回数・購買金額が多く、企業利益に貢献していることが分かりました。

安さや便利さから生まれる頭の満足は、得てして「期待通りの商品」になりがちです。

CXを向上させ「期待を超える商品・サービス」に変革していくことが、心の満足を満たし、顧客とより良い関係を構築することができるのです。

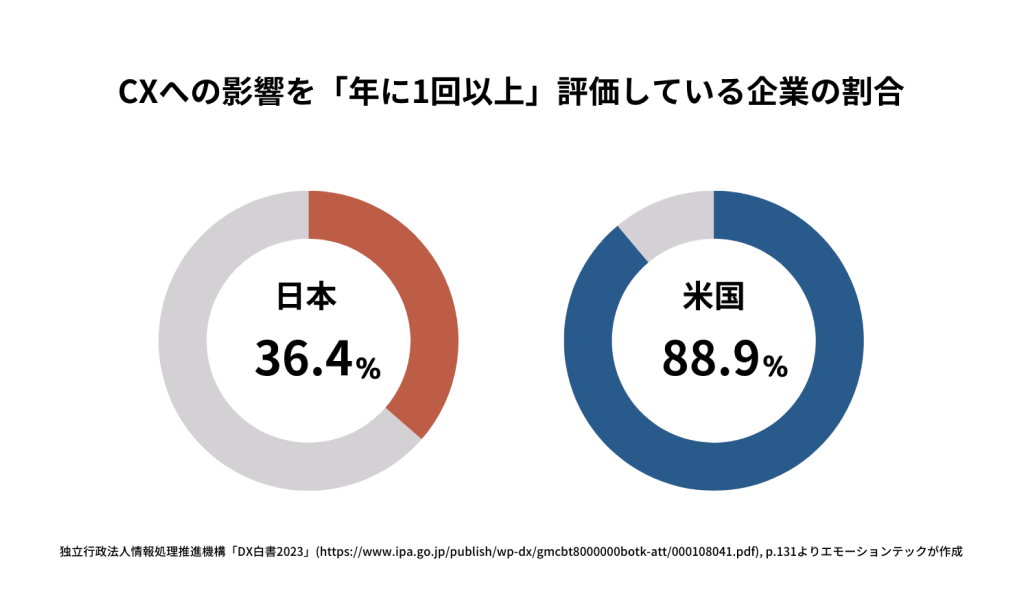

また、顧客接点の多い企業を中心として注目を集めているCXですが、CXへの影響を「年に1回以上」評価している企業は、米国では85%以上であるのに対し、日本では40%未満と非常に少なくなっています。

(参考:DX白書2023(2023年2月発刊@ 独立行政法人情報処理推進機構(IPA))

CXへの注目度が増しているものの、実際に日本で取り組みを実施できている企業は半分以下であり、重要な差別化要因となることが分かります。

カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させるメリット

では、CXを向上させることには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

顧客ロイヤルティの向上

顧客ロイヤルティとは、顧客が感じる、企業に対する信頼や愛着の大きさのことを指します。

商品やサービスの利用において、優れたCXを提供できれば、顧客はその商品やサービス、あるいは企業自体へ信頼や愛着を感じるようになります。

同じような競合の商品が登場して迷っても「やはりこのブランドが信頼できる」という理由で選んでもらえるようになります。

顧客ロイヤルティを表す指標であるNPSは、収益性と相関があり、ロイヤルティを高めることで売上の拡大が見込めます。

企業にとって大きな利益をもたらす優良顧客を増やすためには、顧客が重要視する体験の提供が鍵となります。

関連記事:

顧客ロイヤルティとは?顧客を引き付けるマーケティング手法

ブランドイメージ向上

CXにより良質な顧客体験を提供するメリットの一つが「ブランドイメージの向上」です。

顧客が良い体験をしたと感じると、その企業に対する好感度が高まり、そのブランドのファンとなる可能性が高まります。

口コミやSNSで良い評価と共に他者へ紹介した場合は、企業のイメージアップに繋がります。

同価格帯で同じような内容の商品が並んでいる場合には、より良いCXを提供し、ブランドに対して良いイメージのある企業のサービスを選びたくなるものです。

ブランドとしての価値を高め、競合との差別化を図るためにも、顧客にとってのメリットを追及し、質の良い顧客体験(CX)を提供することが重要です。

関連記事:

ブランディングとは?企業価値を底上げする成功事例を紹介

顧客の声を起点としたマーケティング実践によるビジネスの成長

前述の通り、顧客ロイヤルティやブランドイメージが向上することは、企業のLTVの向上に繋がります。

リピーターやファンとなった顧客は、ブランドへの信頼度が高いため、アップセル・クロスセル率も高まります。長期的な取引が可能になり、LTVの拡大につながるほか、顧客体験を元にしたポジティブな口コミや他者への推奨行動が行われることによって、コストをかけずに宣伝してもらうことができます。

このように、顧客にとって価値のある商品やサービスを提供し、顧客からの支持を得ることができれば、リピート購入率や顧客の単価といったLTVの向上や、新規顧客の獲得に繋がります。

関連記事:

NPS®と収益性について

カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させるポイント

それでは、具体的にCXを向上させるためのポイントを3つご紹介します。

重要な顧客体験を特定する

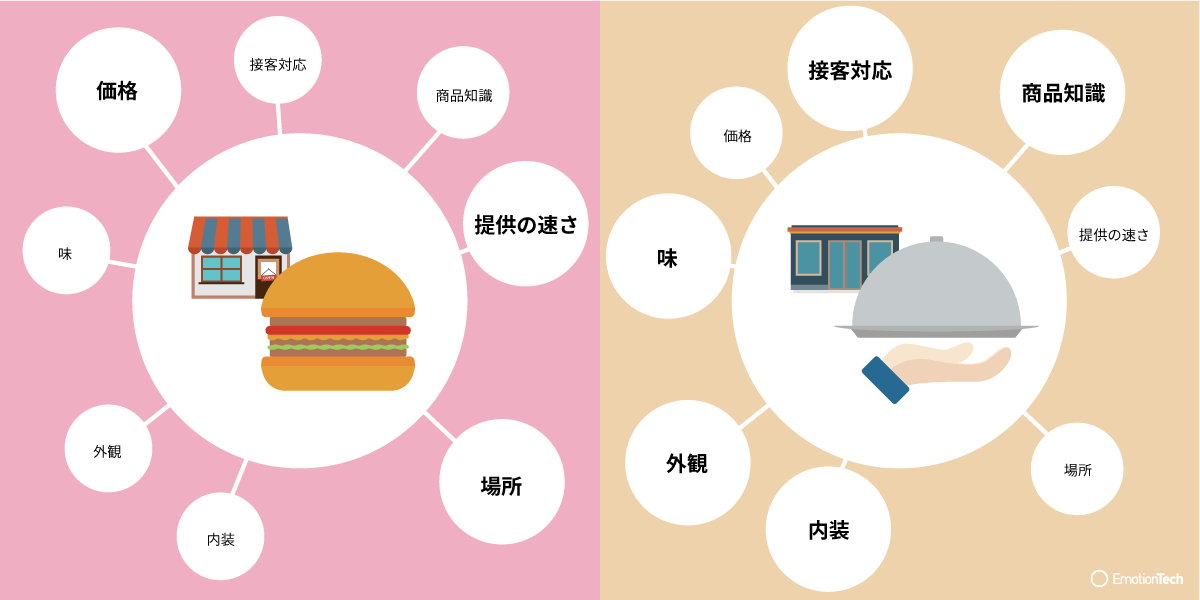

期待を超える顧客体験によってファンを増やすためにどのような体験を提供すればよいのかは、どのような商品やサービスを提供しているかによって、全く異なります。

ファーストフードとレストランでの違いを例にとってみましょう。

ファーストフードは、商品の安さ・店舗の立地・商品提供のスピードが重視される一方で、レストランでは味や接客対応・商品知識・外観や内装のデザインが重視されます。

このように、同じ飲食サービスにおいても、顧客の期待が異なれば、顧客にとって重要な体験も異なるのです。

そのため、体験の改善をする前に「顧客にとって重要な体験」を見極めることが大切です。

顧客との接点を可視化するには、カスタマージャーニーマップを作成することをおすすめします。

カスタマージャーニーマップとは、顧客がサービスを認知する段階から利用に至るまでの行動や感情のプロセスを図式化したものです。流れに沿って顧客体験の細分化を行うことで、仮説を立てやすくなります。

関連記事:

カスタマージャーニーマップとは?作り方を紹介!

組織全体で取り組む

より良いサービスを提供するためには、CXを改善させるためのポイントを共有し、現場の理解を得ることが重要です。CX改善がなかなか進まない原因として、「現場の納得感が得られていない」というケースは多いです。

組織全体で取り組むためのポイントは「顧客と接点のある担当者には、CX調査の結果はポジティブな声も含めて必ずフィードバックする」ことと、「顧客の評価と収益指標との関連性を明確にする」ことです。

自分の仕事がより良いCXに繋がり、顧客に評価されていることが分かると、従業員のモチベーションの向上にも繋がります。

関連記事:

【マネジメント向け】NPS®による改善を現場に浸透させる4つのポイント

長期的な視点で取り組む

CXを改善する施策の効果が現れるのは、場合によっては何ヶ月も後になることがあります。そのため、短期的な収益向上を考えるのではなく、長期的な視点でCX施策を捉えることが重要です。

また、市場は変化し続けるものであるため、常に顧客のニーズを確認し、改善し続ける必要があります。

何が課題なのか、何が顧客のためになるのかを正しく把握し、調査内容をアップデートしながら取り組むことが大切です。

関連セミナー:

CX施策の失敗事例と成功事例の違いとは〜4フェーズごとの落とし穴と事前対策

カスタマーエクスペリエンス(CX)とUX、CS、DXの違い

UX(ユーザーエクスペリエンス)との違い

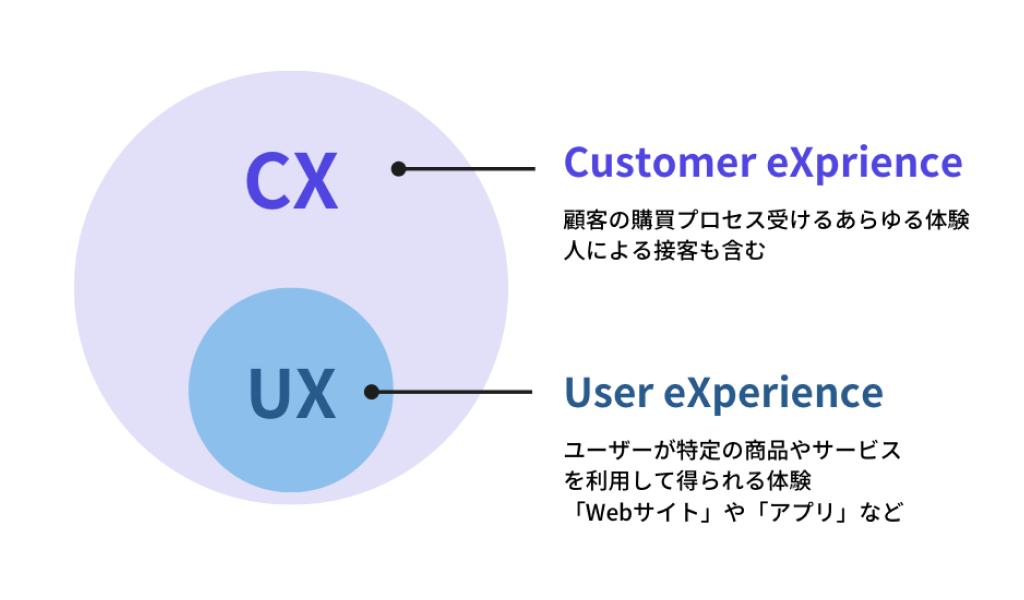

UXとは、「ユーザー体験」とも言われ、人の手によって作られた製品やサービス(プロダクト)を、ユーザーが使用した際に受けた体験および感情を指します。

UXとCXは共に「顧客体験」を表す言葉であるため、しばしば混同されます。

CXは、顧客の購買前から購入後までのプロセス全体を意識したものであるのに対し、UXは「webサイト」や「アプリ」など、特定のタッチポイントに焦点を当てています。

また、UXで対象になるのはプロダクトのみであるのに対し、CXは人による接客も対象に含まれる点にも違いがあります。

UXが優れていると、製品やサービスの利用率や、ユーザーの満足度向上に繋がり、全体のCXが向上します。

CS(カスタマーサティスファクション)との違い

CSとは、「Customer Satisfaction」を略した言葉で「顧客満足度」を意味します。

人が商品を購入したりサービスを受けた際の「顧客満足度」を定量的に測る指標です。

具体的には、アンケート調査で「〇〇についてどの程度満足していますか」という質問をして、5段階もしくは7段階で評価を得て算出します。

CS(顧客満足)とは、商品・サービスそのものの満足度であるのに対し、CX(顧客体験)は商品・サービスを含む一連の体験を指します。

例えば、CSでは、レストランなら「メニューの豊富さ」「商品の価格」「テーブルの清潔さ」といったサービスの各体験の一部分の満足度が対象となります。

一方、CXでは認知から食事中、退店後の体験まで、レストランをすべての接点で提供される総合的な体験が対象となります。また、CXでは部分的な体験だけでなく、ブランド全体の評価も行われます。

CXはCSよりも幅広い期間や体験を対象としており、「顧客の声に応えていくことで長期的な関係を築く」ことを目的としています。

各体験の顧客満足度(CS)を改善することで、CXの向上にも寄与するため、どちらも重要な概念です。

また、CXを定量化する指標としては、CSの他にNPS®(Net Promoter Score)も使用されることがあります。

関連記事:

顧客満足度(CS)を高めるには?関連指標や計測方法、向上のポイントを徹底解説!

DX(デジタルトランスフォーメーション)との違いと、関係性

DXとは、デジタル技術を活用し、社会に浸透させることでビジネスのプロセスや社会、日常生活をより良いものへと変革することです。

2018年に日本経済産業省がDX推進ガイドラインを取りまとめたことにより日本でも広まっている概念であり、DXについて同ガイドラインで以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(参考:経済産業省「DX推進ガイドライン」)

つまり、DXが「デジタル化によって変化させる」という手段であるのに対し、CXは「顧客体験における価値」という目指すべき目標を指します。

ユーザー視点でDX化をすることで、利便性が向上し、顧客体験そのものが変化します。DXによって顧客のニーズにあったサービスへと変革させることで、CXが向上するという関係性になっています。

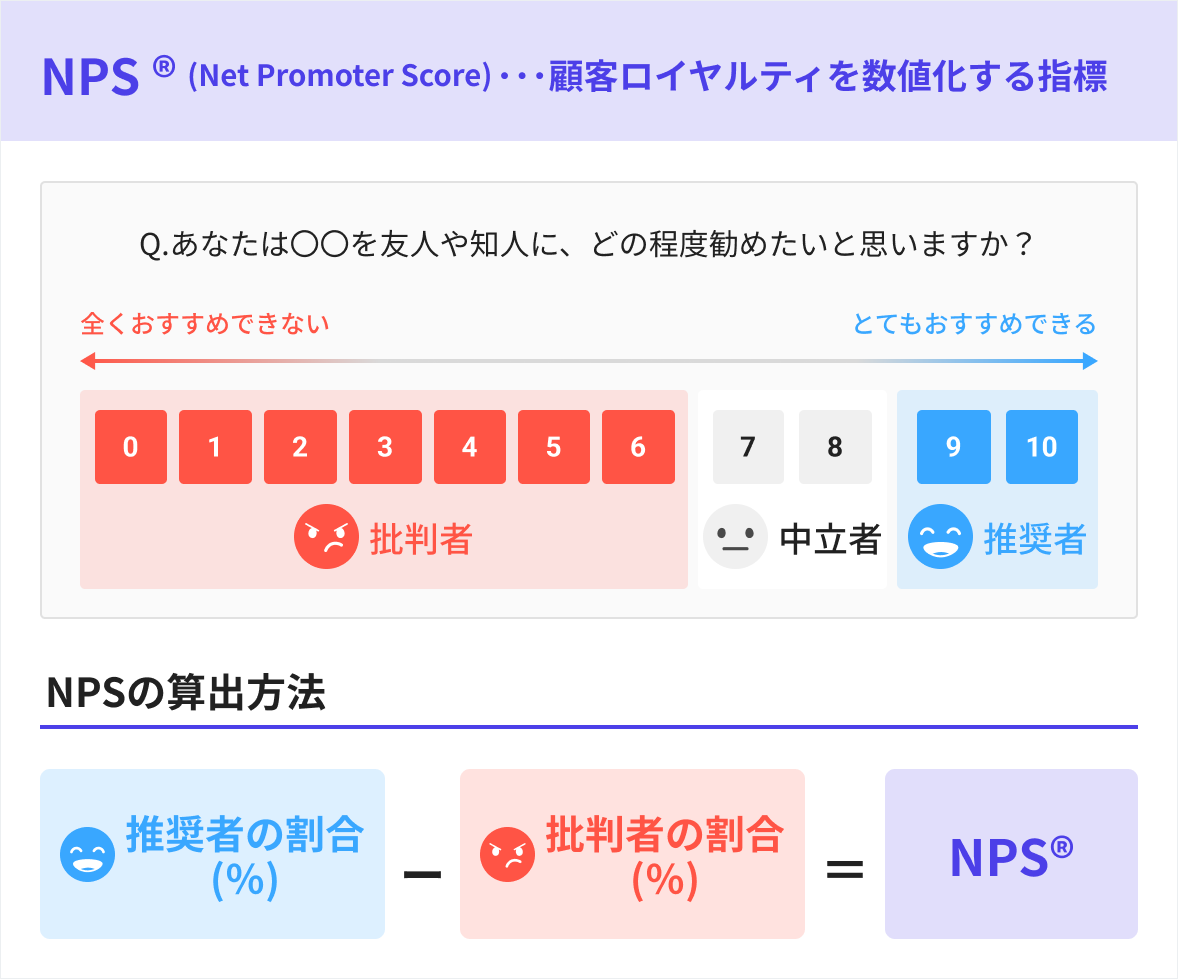

CXを計測する指標「NPS」とは?

では、CXはどのように計測したら良いのでしょうか。

CXを定量的に測る指標としては、CSやNPS、CES、顧客獲得率、解約率、LTVなどがあります。特にCXと深く関係するのが「顧客ロイヤルティ」を可視化する指標であるNPS®︎です。

CXを向上し、顧客ロイヤルティを高めるためには、商品やサービス自体の魅力だけではなく、目には見えない心の満足を提供する必要があります。

NPSは、「期待を上回る体験を提供してもらえた」という心の満足を含めて計測できるため、CX向上の指標として適していると言えます。

NPSを調べるには「あなたはこの商品を親しい友人や家族にどの程度すすめたいと思いますか?0~10点で点数を付けてください。」というシンプルな質問で推奨度を取得します。

そこから、上図のように推奨者の割合から批判者の割合を引いて算出します。

また、NPS調査では上記の「どの程度おすすめしたいですか」という質問に加えて、「0〜10点のおすすめ度をつけるにあたって、各顧客体験をどのように評価しましたか?」という質問を組み合わせることが効果的です。

顧客にはそれぞれの体験について5段階で評価をしてもらい、この評価と推奨度を掛け合わせることで、NPSに影響を与える重要なCX(顧客体験)を可視化することができるのです。

NPSについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

関連記事:

NPS®とは?顧客満足度との違い・質問方法・事例まで詳しく解説!

カスタマーエクスペリエンス(CX)向上の成功事例をご紹介

CXの改善ポイントを押さえた施策で顧客ロイヤルティが向上|株式会社ティップネス

全国で総合型フィットネスクラブを展開している株式会社ティップネスでは、「一人一人のお客様のニーズを捉えること」を目的とし、NPSを指標としたCXの調査を行っています。

調査の結果からは、顧客体験を向上するために「施設の満足度」「プログラムの満足度」「スタッフの満足度」の3つが重要であることが分かりました。

この調査結果より、「施設の満足度」に関わる店舗の改修を行ったところ、顧客ロイヤルティが向上しました。

調査結果を分析した結果については、役員会や毎月実施される支配人会議で共有し、店舗ごとの注力ポイントをデータで示すことで、調査目的に合わせたCX施策の実行ができるような環境を作っています。CX改善を積極的に行っている店舗では、退会率の低下や入会率の上昇など、数値としても成果が現れています。

事例詳細:

CX(顧客体験)の改善ポイントを特定し 全体・店舗ごとの施策実行へ

CXを改善し、顧客単価が前年比1.3%向上|三井住友海上火災保険株式会社(東芝保険サービス株式会社)

保険代理店として様々な保険サービスを提供している東芝保険サービス株式会社では、「ロイヤルカスタマー創出」に向けたCXの調査と向上施策を行っています。

NPSを指標としたCX調査では、「営業担当の対応」が重要体験であることや、推奨度が高いお客様でも、接点が減れば推奨度が下がってしまうことが判明しました。

このような結果を受け、以下のようなCX施策を実行しました。

- 年間で少なくとも3回以上は接点を持つ

- 既存顧客に対する1to1営業でのクロスセルに注力

その結果、前年と比較して、脱退率は5%改善、顧客一人当たりの単価は1.3%向上しています。

事例詳細:

データドリブンな施策で、前年対比の客単価が1.3%向上、脱退率が5%改善。調査から見えた“真の事実”で事業成長を促す、東芝保険サービスと三井住友海上のCXMとは?

ファンクラブ会員向けの施策で、会員数が2.5倍に|株式会社ヤクルト球団

ファンクラブ(スワローズクルー)を運営するヤクルト球団では、何が「ファンクラブ会員にとって重要な体験なのか」が明確になっておらず、効果的な施策を打ち出せないという課題感を抱えていました。

そこで、NPSを活用したCX調査を行うことによって、「入会時にもらえる特典やグッズ」「選手と触れ合える機会」が重要体験であることや、地方会員の受ける体験が低くなっていることが分かりました。

このような結果を受け、ヤクルト球団では以下のように、様々な施策を実施しました。

- 入会時にもらえる特典に関して、複数グッズの中から選択できるように変更

- 選手がクラブハウスから球場に移動する間に、選手と一緒に写真が取れるイベントを実施

- 地方の会員によりメリットが出るよう、地方限定グッズやユニフォームを開発し、販売

これらの施策の結果、NPSの点数が大幅に向上しただけでなく、ファンクラブ会員数は2.5倍(※)に成長し、より愛着の強い「プラチナ会員」の数も急増することに成功しました。

※2年ごとの調査結果(2012〜2014年、2014〜2016年)を基に算出

顧客の声に真摯に耳を傾け、顧客が重視する体験に集中して取り組むことで、大きな成果を上げることができた事例だと言えるでしょう。

事例詳細:

Swallows CREW(スワローズクルー)のファンクラブ会員の声を受けて会員特典を見直し

CXを理解して、顧客ロイヤルティ向上に繋げましょう

いかがでしたでしょうか。

近年、ビジネスにおいてその重要性がますます高まっているCXについてご紹介しました。

ブランドイメージを向上させ、ビジネスの成長を促進するためには、優れた顧客体験を提供し続けるという視点が重要です。

CXを向上させるためには、その意味や重要性を理解した上で、顧客視点での施策反映を行うことが第一のステップとなるでしょう。

まずは、顧客との接点を洗い出し、どのような顧客体験があるのかを把握することからはじめてみましょう。

EmotionTech CXのご紹介

エモーションテックでは、この記事でご紹介している顧客ロイヤルティ(NPS®︎)をはじめとするCX調査を効率化・促進する顧客体験マネジメントシステムとコンサルティングサービスを提供しています。

システム上で重回帰分析や相関分析を活用した分析をすることができ、顧客ロイヤルティを正確に把握することができます。

特許を取得している「カスタマージャーニーマップ」を活用した独自の分析により、CXの改善ポイントを見える化します。

- アンケートの作成(設問テンプレートあり)

- データの分析

- 改善ポイントの可視化

など、CX調査に必要な機能が揃っており、重要な顧客体験の把握を、リアルタイムに行うことができます。

500社以上で導入実績のある顧客体験マネジメントシステム『EmotionTech CX』

CXに関するよくある質問

-

CXとは?

カスタマーエクスペリエンス(CX)は、日本語では「顧客体験」や「顧客体験価値」と訳されます。商品やサービスを知り、購入して利用した後を含めた、一連の体験に対して顧客が感じる価値のことです。

-

CXとNPSの関係とは?

CXを改善することで、顧客にポジティブな印象を与え、その結果NPS(顧客ロイヤルティ)が向上します。CXを計測するための指標としてNPSが多くの企業に活用されています。

-

CXが重要な理由とは?

企業と消費者との間の接点が多様化していることや、商品やサービス自体の魅力や価格のみでは差別化が難しくなってきていることから、顧客体験(CX)が重視されています。CXを向上させ、顧客ロイヤルティを高めることで、企業の収益向上に繋がります。

-

CXとUXの違いとは?

UX(ユーザーエクスペリエンス)はユーザーが、製品やサービスを使う際に「体験できること」や「受けた印象」のことです。

対して、CXは、購入前から購入後までの、顧客が企業とのすべての接点で感じる、「全体的な印象」や「体験価値」を指します。大きな違いとしては、CXが顧客の購買プロセス全体を意識したものであるのに対し、UXは「webサイト」や「アプリ」など、特定のタッチポイントに焦点を当てています。

NPS®解説資料ダウンロード

このような方におすすめです

- NPSを活用して顧客の本音を把握したい

- 具体的な質問設計の考え方が知りたい

- 事例を交えながらどの様に分析したら良いか知りたい

資料の内容

- 課題を明確にするための質問設計方法と質問例

- 取得したアンケートデータをフル活用し顧客の不満を可視化するための分析方法

- 詳細な分析に基づく改善事例

個人情報の取扱いについてはこちらからご確認ください。